이 여자는 뭐가 그리 대단해서 같은 글을 책으로 또 내고 또 내고 할까. 출판사는 글도 안 읽어보고 막 실어주는 가보다. 글들에서 하나같이 아주, 지독한 자아도취적 냄새가 났다. 그래. 예술가는, 또 작가는 그럴 수 있다. 충분히 자아도취 할 수 있다. 또 그래야만 한다. 그래야 먹고산다. 자존심으로라도 먹고산다. 그런데 이 여자는 그 도가 지나치다 못해 대단해 보였다. 그래서 그녀를 부분부분 좋아했지만, 아니 좋아한다기 보다는 공감하고 이해할 수 있었지만 대부분을 싫어했다. 불만 찬 시선으로 그녀를 보았다.

<점선뎐>.그녀가 투병중에 쓴 책으로 어쩌다보니 그녀의 마지막 책이 되었다. 이제는 어느 책에서도 똑같은 글을 읽어볼 수 없게 되었다. 그녀의 마지막 책도 전권들과 크게 다르지 않았다. 각기 다른 책에서 세번을, 네번을 보았던 글들이 또 실려있었고 난 또 그 글을 읽고, 우습게도 또 감동을 받고 있었다. 그리고 그녀의 마지막 책인 <점선뎐>에서 비로소, 그녀의 전 생애를 지탱해주던 단 하나의 무기였던 '자존감'을 이해할 수 있었다. 어떤 구구절절한 설명이 덧붙여진 것은 아니다. 그냥. 그제서야, 그녀가 더 이상 글을 쓸 수 없게 된 그제서야 나는 비로소 그녀를 이해했다. 이해했다는 것은 너무나 건방진 표현이기에, 그녀가 똑같은 글을 왜 그렇게 하염없이 실었는지, 무엇을 말하고 싶어했는지 아주 조금, 아주 조금의 조금을 이해할 수 있을 것 같았다. 그녀가 보고 싶었다. 무지하게 그리워졌다. 그리고 젊은 시절의 그녀는 다리가 날씬했고 몸매가 날렵했고 무척이나 예뻤다. 강하고 청초했다.

그녀가 그립다는 생각을 계속했다. 목소리를 모른다는 것이 서러웠다. 얼굴은 잘 아는데, 거리에서 척 보면 알 것도 같은데 호탕한 웃음소리와 왠지 드셀듯한 목소리를 들어보지 못했다는게 끝끝내 아쉬움으로 남았다. 아쉽고 그리워서 자기전에 그녀의 글들을 어루만지다 잠들었다. 아무리 피곤해도 시뻘건 눈을 하고 깨질듯한 머리를 싸매고 꼭 꼭 한 두편씩 읽고 잤다. 그러던 중에, 어느날 밤 그녀의 꿈을 꾸었다. 꿈에서 그녀와 오래도록 대화를 나누고 그녀의 목소리와 웃음소리를 들었다. 기분이 좋았다. 꿈에서 깨어나서도 그녀의 목소리를 알게되었다는 것이 사무치게 기뻤다. 한달도 지나지 않은 꿈인데, 벌써 그녀의 목소리가 기억이 안난다. 그녀와 즐겁게 나누었던 대화며 함께 거닐었던 장소는 눈앞에 아른한데 아무리 되새겨 보아도 그녀의 목소리가 기억이 안난다. 아쉽다. 못내 아쉽다. 그녀의 목소리가 그리운 밤이다.

'salon de alone > 어떤 낱말들의 모임' 카테고리의 다른 글

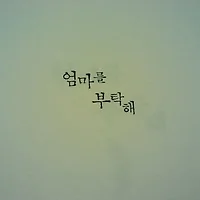

| 신경숙의 <엄마를 부탁해>_일주일에 세 번, 하루30분 이상 (0) | 2009.12.13 |

|---|---|

| 엄홍길의 <8000미터의 희망과 고독>_ 내 영혼을 비빌 자격 (0) | 2009.12.08 |

| 김점선의 <10cm 예술>_ 점과 선이 만나'면' (1) | 2009.10.28 |

| 김주영의 <멸치>_ 내가 당신을 사랑했던 자리 (2) | 2009.10.16 |

| 이우일의 <좋은 여행>_ 그와 함께 떠나는 232페이지 (2) | 2009.09.28 |